こんにちは、昨年から亀山ダムでの釣りにハマり始めたおますです。

最初はボート、エレキフルレンタルで挑んでいたわけですが、まず最初に気になること…

周りのボート、みんな魚群探知機つけてる!

しかし、「別に魚群探知機がなくても釣りはできる!!」と思って釣りを続けているわけですが、やっぱり気になってします。

魚群探知機を買えばもっと釣れるんじゃないのか!!とか悩んでしまいます。

今まで使ったこともない高額なガジェットを購入するには勇気がいるわけですが、とりあえず買っちゃいました。

LOWRANCE HOOK Reveal 7inch

当時、エレキもバウデッキも持っていない状態で魚群探知機を導入してしまいました。

今回は魚群探知機を導入で変化したこと、必要な周辺機材を紹介していきたいと思います。

魚群探知機導入で見えてる世界が変わった!!

新しい道具を持って釣りに行くのはウキウキしますね。

初めて魚群探知機を使った日は「全く使いこなせなかったらどうしよう」と不安でした。

しかし、1日目が終わる頃にはそんな不安は忘れて「買ってよかった!!」と思えるようになりました。

もちろん使いこなせている訳ではありませんが、魚群探知機を導入してよかったとすぐに実感できる点は下記です。

①水深がわかる

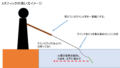

例えば、カバー下を釣る場合魚群探知機に示されている、自分の下の水深が分かれば、カバー下の水深が大体どのくらいなのか想像できます。サイドビューを使用すれば更に確信を持つことが可能。ネコリグなどでカバー打ちをした際にどのくらいで沈むのかがある程度わかるとストレスなく釣りをすることができます。

本当は沖のボトムの状況を確認してシューティングでの釣りにチャレンジしたい。今後練習します。

②常に水温を確認することができる

水深とともに水温が常に表示されています。周囲と比較して水温に変化があるところをしっかりと探ってやると釣れちゃったりします。

③ベイトの確認ができる

ワカサギの群れを確認することができます。

この辺りをどのように釣ればいいのかは今後の課題ですが…

④白地図に等深線を描いてくれる機能で帰宅後に復習できる。

私の魚群探知機には地図に実際の等深線を描いてくれる機能があります。

自宅に帰ったら魚群探知機を起動し、今日釣れたポイントはどこか、次回狙ってみたいところはどこか、確認することができます。

まだ、「明確に釣果が上がった」というわけではありません。

しかし、魚群探知機導入で与えられる情報量が増え、確実に視野が広がります。

それらの情報を総合的に処理するのも釣りの楽しみですから、楽しみが倍増したのは間違いありません。

魚群探知機導入に必要な機材

魚群探知機を導入するにあたって必要なものは下記になります。

今回はエレキとバウデッキをレンタルすること前提で揃えました。

もし自分のバウデッキがあれば、本体と振動子はバウデッキにマウントすることができます。

①魚群探知機本体

私はLOWRANCE HOOK Reveal 7inchを選びました。

GPSが付いていて、地図情報のSDも付属しています。

機能が多い割に値段が安いということがこの機種を選んだ理由です。

②振動子

LOWRANCE HOOK Reveal 7inchのセットで付属しているものです。

③本体マウント

RAMマウントを板にビス留めしただけです。

ボートのそのへんに置いて使うこと前提です。

④振動子マウント

RAMマウントのパーツ「タフクロー」を使用して、エレキのシャフトに固定する方式です。

私はマウントセットを購入してしまいましたが、アルミの角材を使用して自作することも可能です。

ちなみに「タフクロー」は挟み込めるところがあればどこにでも固定可能です。

海釣りのレンタルボートで適当な船縁に固定してみましたが、問題なく使用できました。

⑤バッテリー

ネットではディープサイクルバッテリーが良いという情報が多いですが、私は普通のバッテリーを使用しています。

容量は28AHです。1日使って容量の40%程度です。

また、バッテリーに接続する電源ケーブルは好みで加工可能ですが、私はハサミを使用しています。

⑥バッテリー充電器

BALの充電器を使用しています。

ディープサイクルバッテリーを使用し、専用の充電器を買うと非常に高価になります。

これが最もコスパがいいやつです。

因みに、BAL ECO CHARGERですとディープサイクルバッテリーの充電も可能になります。

今シーズンは是非魚群探知機を導入しよう!!

真夏や寒い時期のディープでの釣りでは魚群探知機は欠かせないアイテムだと思います。

今から購入して使う練習をすれば、きっと釣果に直結するはず!!

値段はピンキリですが、中古のものを探して、DIYで仕上げればロッドかリールを1台追加するくらいの金額で導入可能です。

興味がある方は是非試してみてください。

ご意見・質問等がありましたら、コメント欄にお願いします。

コメント